Clic en botón de la izquierda para reproducir

Infórmenos sobre problemas de audio

Usuarios de gestores de descarga: alt+clic en botón

Quiero empezar por una breve pieza de uno de mis poetas favoritos: Juan Ramón (Moguer, 1881-Puerto Rico, 1958). Premio Nobel en 1956, es seguro que todos debemos perdonar a sus colegas contemporáneos quienes, algunos con reconocido nombre, nunca le perdonaron (y aun le ridiculizaron y acosaron) que no hiciese arte combativo, literatura política, en lugar de su “arte por el arte”, el arte desnudo, bello, sin más. Esta composición está sacada de sus “Borradores inéditos”. (Posición en sonido: 00:00)

Jesús, el dulce, viene...

Juan Ramón Jiménez

Jesús, el dulce, viene...

Jesús, el dulce, viene...Las noches huelen a romero...

¡Oh, qué pureza tiene

la luna en el sendero!

Palacios, catedrales,

tienden la luz de sus cristales

insomnes en la sombra dura y fría...

Mas la celeste melodía

suena fuera...

Celeste primavera

que la nieve, al pasar, blanda, deshace,

y deja atrás eterna calma...

¡Señor del cielo, nace

esta vez en mi alma!

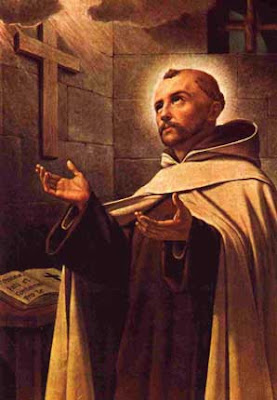

No podía faltar en esta pequeña relación un escritor puramente religioso. En un campo en el que España tiene el primer lugar práctico histórico, el misticismo cristiano, Juan de Yepes Álvarez, San Juan de la Cruz, (Fontiveros, 1542-Úbeda, 1591) se eleva como figura principal junto con Santa Teresa de Jesús, y nos ofrece este romance. Lo hemos escogido porque acaso pareciera que San Juan nos escribió esta composición en el siglo XVI (introduciendo la mala costumbre de convertir las bodas en transacciones comerciales –con el detalle de las joyas-, relacionándolo con el dolor del Niño del Nacimiento) para nosotros, los del XXI, donde la Natividad quizá se convierte en algo demasiado comercial, en exceso material y económico. (Posición en sonido: 00:44)

Romance del Nacimiento

San Juan de la Cruz

Ya que era llegado el tiempo

Ya que era llegado el tiempoen que de nacer había,

así como desposado

de su tálamo salía,

abrazado con su esposa,

que en sus brazos la traía,

al cual la graciosa Madre

en su pesebre ponía,

entre unos animales

que a la sazón allí había,

los hombres decían cantares,

los ángeles melodía,

festejando el desposorio

que entre tales dos había,

pero Dios en el pesebre

allí lloraba y gemía,

que eran joyas que la esposa

al desposorio traía,

y la Madre estaba en pasmo

de que tal trueque veía:

el llanto del hombre en Dios,

y en el hombre la alegría,

lo cual del uno y del otro

tan ajeno ser solía.

El nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío (Matagalpa, 1867-León, 1916), también estará presente en nuestra cita con esta bella e íntima

–como siempre en él- composición sobre los Reyes Magos de 1905 (posición en sonido: 01:30):

Los tres Reyes Magos

Rubén Darío

–Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.

–Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.Vengo a decir: La vida es pura y bella.

Existe Dios. El amor es inmenso.

¡Todo lo sé por la divina Estrella!

–Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.

Existe Dios. Él es la luz del día.

¡La blanca flor tiene sus pies en lodo

y en el placer hay la melancolía!

–Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro

que existe Dios. Él es el grande y fuerte.

Todo lo sé por el lucero puro

que brilla en la diadema de la Muerte.

–Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.

Triunfa el amor, ya su fiesta os convida.

¡Cristo resurge, hace la luz del caos

y tiene la corona de la Vida!

Pretendíamos incluir aquí uno de los cuentos que Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1851-Madrid, 1921) escribió sobre la Navidad. Fueron más de quinientos cuentos los que la gallega escribió en su vida y, ni siquiera los dedicados a la Natividad, redujeron su duración normal y cabal, lo que nos impide recoger alguno ahora; queda la mención hecha, el reconocimiento cumplido y la admiración por esta mujer plasmada, creo, en estas líneas.

Acabemos con el más contemporáneo: mi paisano Gerardo Diego (Santander, 1896-Madrid, 1987). Miembro de la Generación del 27, obtuvo numerosos premios y reconocimientos literarios a lo largo de su vida (Cervantes, Nacional de Literatura, miembro de la RAE desde 1947…) y hoy nos deja, para acabar, con este “¿Quién ha entrado en el portal de Belén?” (posición en sonido: 02:27):

¿Quién ha entrado en el portal de Belén?

Gerardo Diego

¿Quién ha entrado en el portal,

¿Quién ha entrado en el portal,en el portal de Belén?

¿Quién ha entrado por la puerta?

¿quién ha entrado, quién?.

La noche, el frío, la escarcha

y la espada de una estrella.

Un varón -vara florida-

y una doncella.

¿Quién ha entrado en el portal

por el techo abierto y roto?

¿Quién ha entrado que así suena

celeste alboroto?

Una escala de oro y música,

sostenidos y bemoles

y ángeles con panderetas

dorremifasoles.

¿Quién ha entrado en el portal,

en el portal de Belén,

no por la puerta y el techo

ni el aire del aire, quién?.

Flor sobre impacto capullo,

rocío sobre la flor.

Nadie sabe cómo vino

mi Niño, mi amor.

Siguiendo con nuestras vidas de literatura, vidas que fijaron y lucieron el castellano, vamos con Ramón Gómez de la Serna. Es una figura fundamental de la Generación del 14, como Ortega y Gasset, Ramón J. Sender o el gran Juan Ramón. Hoy hablaremos de Ramón, a secas, como le gustaba que le llamasen. Nació en Madrid el 3 de Julio de 1888. Su infancia fue la del hijo de un reconocido jurista, sin problemas graves conocidos y con un fácilmente adivinable primer brote de su futura personalidad: positiva, inquieta –sobre todo-, alocada y espontánea, excéntrica cultivada, surrealista para el realismo de observar, deducir e imaginar escribiendo. Como él mismo escribiría años después,

Siguiendo con nuestras vidas de literatura, vidas que fijaron y lucieron el castellano, vamos con Ramón Gómez de la Serna. Es una figura fundamental de la Generación del 14, como Ortega y Gasset, Ramón J. Sender o el gran Juan Ramón. Hoy hablaremos de Ramón, a secas, como le gustaba que le llamasen. Nació en Madrid el 3 de Julio de 1888. Su infancia fue la del hijo de un reconocido jurista, sin problemas graves conocidos y con un fácilmente adivinable primer brote de su futura personalidad: positiva, inquieta –sobre todo-, alocada y espontánea, excéntrica cultivada, surrealista para el realismo de observar, deducir e imaginar escribiendo. Como él mismo escribiría años después, En ese revuelto contexto –y eso que no hemos hablado de la situación política-, Sigmund Freud abre la veda del “yo” interior, animando –consciente o inconscientemente- a su expresión, su liberación. Ramón recibe el mensaje alto y claro y, como todos, esclavo de su tiempo, quita las vallas de su mente, inventando la greguería. Quién sabe qué Dalí o qué Buñuel hubieran existido de faltar Ramón y su obra. Humor absurdo –surrealista, claro-, ora trascendental y de sonrisa con lágrima, ora caprichoso y prescindible, además de condensado. Así,

En ese revuelto contexto –y eso que no hemos hablado de la situación política-, Sigmund Freud abre la veda del “yo” interior, animando –consciente o inconscientemente- a su expresión, su liberación. Ramón recibe el mensaje alto y claro y, como todos, esclavo de su tiempo, quita las vallas de su mente, inventando la greguería. Quién sabe qué Dalí o qué Buñuel hubieran existido de faltar Ramón y su obra. Humor absurdo –surrealista, claro-, ora trascendental y de sonrisa con lágrima, ora caprichoso y prescindible, además de condensado. Así,